Artículo #230

Vin Mariani: el vino de coca que dio origen a la Coca-Cola

En pleno corazón del París del Segundo Imperio, cuando la ciudad se transformaba en la capital mundial de la modernidad, un químico corso llamado Angelo Mariani sorprendió al mundo con la creación de un producto que marcaría época. Corría el año 1863, y el clima cultural estaba impregnado de fe en la ciencia, fascinación por lo exótico y una incesante búsqueda de nuevos remedios que acompañaran la vida urbana y la expansión colonial.

Texto destacado

Más que un vino, el Vin Mariani fue un fenómeno cultural que sedujo a papas, escritores y artistas, y cuya huella se proyecta hasta la Coca-Cola. Nacido en el París del siglo XIX como un tónico de modernidad, su historia revela cómo una bebida pudo convertirse en mito, puenteando la tradición del vino medicinal europeo con el refresco global más famoso del planeta.

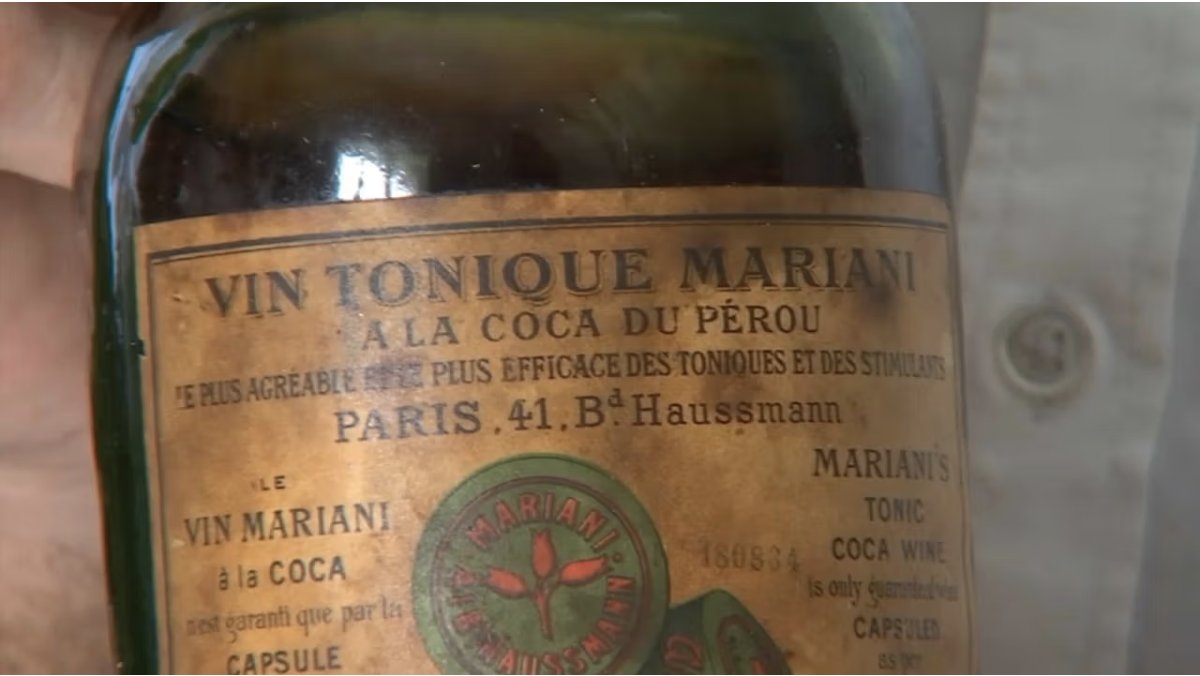

Fue en ese contexto que Mariani presentó su Vin Tonique Mariani à la Coca de Pérou, pronto conocido simplemente como Vin Mariani. La fórmula combinaba lo mejor de dos mundos: la tradición vinícola francesa, representada en un refinado vino de Burdeos, y las hojas de coca andina, consideradas entonces un “vegetal prodigioso” capaz de combatir la fatiga y estimular el cuerpo y la mente. El resultado era una bebida singular, que contenía entre 6 y 7 miligramos de cocaína por onza, y cuya maceración en alcohol potenciaba la absorción de sus alcaloides, produciendo un efecto inmediato de energía, euforia y vitalidad.

Pero el Vin Mariani no fue simplemente una curiosidad farmacológica ni un experimento aislado en la vasta farmacia del siglo XIX. Muy pronto se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, una bebida que encarnaba los sueños y ambiciones de su tiempo: la confianza ilimitada en el progreso científico, el entusiasmo por los productos exóticos provenientes de ultramar y la necesidad de tónicos que ayudaran a enfrentar la fatiga de la vida moderna. En un siglo en el que Europa se transformaba rápidamente, este vino tónico supo ofrecer algo más que estímulo físico: ofrecía un símbolo de modernidad, un elixir capaz de conjugar el placer del vino con el mito de la ciencia y el poder regenerador de la naturaleza.

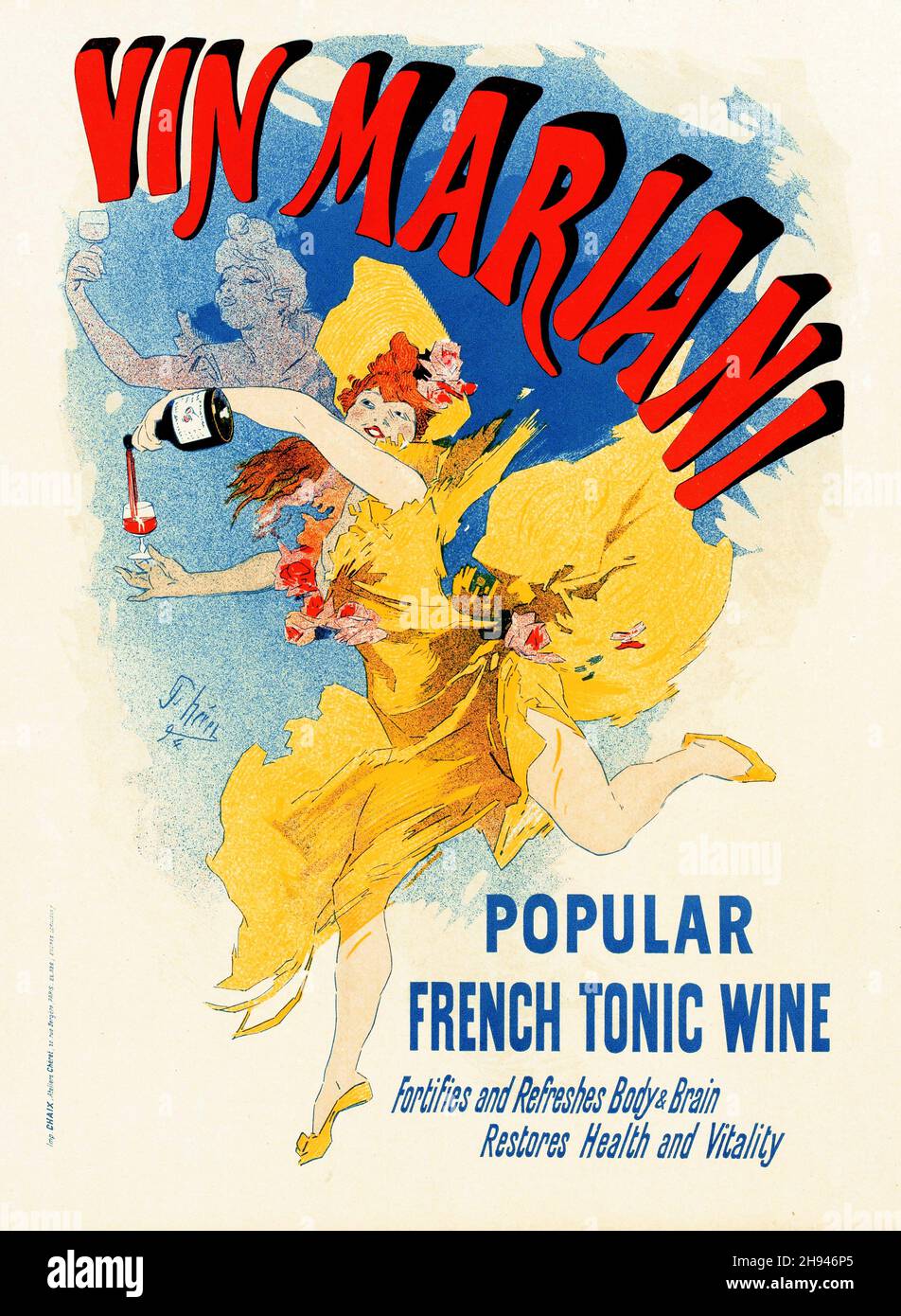

Si el secreto de la fórmula residía en la alquimia entre Burdeos y coca, el verdadero genio de Angelo Mariani estuvo en su capacidad para transformar aquel brebaje en un símbolo social. Su estrategia fue tan innovadora como visionaria: enviar muestras gratuitas del vino a personalidades influyentes del mundo intelectual, artístico, científico, político y religioso, y luego publicar sus cartas de agradecimiento en lujosos volúmenes ilustrados conocidos como los Album Mariani.

Estos álbumes, editados con esmero tipográfico y abundante iconografía, se convirtieron en auténticos catálogos de prestigio donde el producto aparecía avalado por la élite cultural y política de la época. En sus páginas convivían retratos de escritores, artistas y estadistas junto a elogios al vino, que era descrito como una fuente de vitalidad, inspiración y consuelo para el espíritu.

El elenco de admiradores fue tan vasto como deslumbrante. El novelista Émile Zola celebró sus virtudes con la misma pasión con que describía la vida moderna en sus obras; Jules Verne lo alabó como combustible de la imaginación; la actriz Sarah Bernhardt, considerada “la divina”, lo convirtió en parte de su rutina antes de subir al escenario; Thomas Edison lo vinculó con la resistencia mental necesaria para la invención; y Mark Twain, con su ironía habitual, lo elogió como un tónico indispensable.

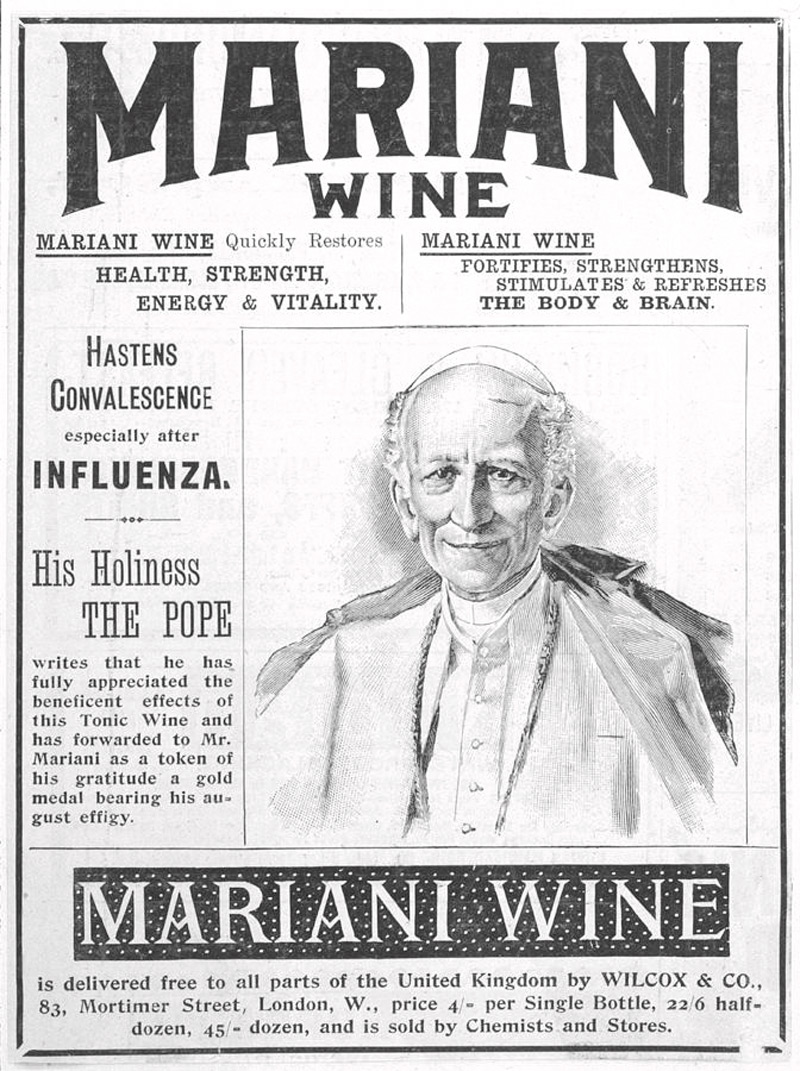

Incluso el mundo político y religioso se rindió a su influjo. El general estadounidense Ulysses S. Grant, héroe de la Guerra de Secesión, lo utilizaba durante la redacción de sus memorias en los últimos meses de su vida. Y en el Vaticano, dos Papas —León XIII y Pío X— se convirtieron en entusiastas consumidores. El primero, gran promotor del producto, permitió que su imagen apareciera en la publicidad y otorgó a Mariani una medalla de oro al mérito, gesto que consolidó al vino como un elixir con aura de legitimidad moral y espiritual.

Así, el Vin Mariani se proyectaba no solo como un estimulante físico, sino como el “tónico de los intelectuales y los poderosos”, un remedio universal que prometía curar la fatiga, devolver el apetito, mejorar la digestión y aliviar la melancolía. Su consumo era, al mismo tiempo, un gesto de pertenencia a una cultura cosmopolita que buscaba en la ciencia y en lo exótico una nueva fuente de bienestar y distinción.

El prestigio y la popularidad del Vin Mariani no se limitaron a Europa. Su eco cruzó el Atlántico y alcanzó a los Estados Unidos, donde un farmacéutico de Atlanta, John Stith Pemberton, quedó profundamente impresionado por la fórmula y el éxito de la creación de Angelo Mariani. Movido por la fama del vino tónico europeo, en 1885 Pemberton lanzó al mercado su propia versión: el Pemberton’s French Wine Coca, una bebida fortificada que combinaba vino, hojas de coca y extractos de nuez de cola —una planta africana conocida por su riqueza en cafeína—.

La adaptación americana retomaba la esencia del Vin Mariani, pero le sumaba un componente de identidad local: la nuez de cola, que aportaba un matiz estimulante adicional. Esta combinación de cocaína y cafeína, en un vehículo alcohólico, respondía al mismo espíritu de la época: tónicos que prometían salud, vigor, energía y claridad mental para afrontar la vida moderna.

Sin embargo, el contexto político y social pronto obligaría a modificar el experimento. En 1886, la ciudad de Atlanta aprobó la prohibición de las bebidas alcohólicas, forzando a Pemberton a reinventar su producto. Fue entonces cuando sustituyó el vino por un jarabe dulce, aromatizado con extractos botánicos y mezclado con agua carbonatada, dando origen a una bebida que ya no era un vino medicinal, sino un refresco. Así nació la Coca-Cola, inicialmente comercializada en farmacias como un “remedio” que calmaba los nervios, aliviaba dolores de cabeza y estimulaba el cerebro.

La genealogía resulta innegable: sin Vin Mariani no habría existido Coca-Cola. El producto francés aportó no solo la idea central de macerar coca en una bebida popular, sino también la estrategia publicitaria de apoyarse en testimonios de prestigio y en la promesa de un tónico universal. Pemberton heredó esta visión y la adaptó al mercado estadounidense, donde la Coca-Cola pasó de ser un tónico medicinal a convertirse, con el tiempo, en el refresco más consumido y reconocido del planeta.

El Vin Mariani fue, en este sentido, mucho más que un antecedente anecdótico: fue el eslabón perdido entre la tradición del vino medicinal europeo y la cultura de los refrescos globales. Su influencia se proyecta hasta hoy en cada vaso de Coca-Cola, recordándonos que la chispa de la bebida más icónica del mundo nació en un vino de Burdeos macerado con hojas de coca en el París de 1863.

De elixir medicinal a mito global: la historia de la Coca-Cola

El nacimiento de la Coca-Cola en 1886 constituye uno de los episodios más fascinantes de la historia moderna de las bebidas. Concebida como una derivación directa del French Wine Coca de John Stith Pemberton —a su vez inspirado en el Vin Mariani—, la Coca-Cola surgió en Atlanta como respuesta a una coyuntura política y social: la prohibición del alcohol.

Privado de su base vínica, Pemberton sustituyó el vino por un jarabe azucarado aromatizado con extractos de coca y nuez de cola, que al mezclarse con agua carbonatada adquiría el carácter refrescante que definiría su destino. Vendida en las farmacias locales a cinco centavos el vaso, la bebida se promocionaba como un tónico medicinal que “calmaba los nervios, combatía el dolor de cabeza y estimulaba el cerebro”. Su primera clientela fueron los pacientes que buscaban alivio rápido a los males de la vida urbana.

El verdadero salto lo dio con Asa Griggs Candler, un empresario con visión de marketing, que adquirió los derechos de la fórmula en 1888. Candler comprendió que el futuro de Coca-Cola no estaba en las boticas como remedio, sino en la calle como refresco de consumo masivo. Apostó por una agresiva estrategia publicitaria: distribuyó cupones de degustación gratuita, colocó carteles en tranvías, entregó calendarios y bandejas con la marca, y convirtió el logo de Coca-Cola, con su tipografía cursiva inconfundible, en un emblema omnipresente.

Hacia comienzos del siglo XX, Coca-Cola se había transformado en una marca nacional, con fábricas embotelladoras que permitían su distribución a gran escala. La empresa supo capitalizar la naciente cultura del consumo de masas y asociar la bebida a valores de modernidad, juventud y energía. La presión social contra la cocaína, cada vez más cuestionada por sus efectos adversos, llevó a la compañía a eliminar progresivamente el alcaloide de la fórmula hacia 1903, aunque mantuvo el uso de hojas de coca descocainizadas —práctica que continúa hasta hoy bajo estrictas licencias de importación en Estados Unidos. La cafeína, proveniente de la nuez de cola, se consolidó como el principal estimulante de la bebida.

Durante la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, en la Segunda, Coca-Cola desplegó una estrategia global sin precedentes. Instaló plantas embotelladoras cerca de los frentes militares, garantizando a los soldados estadounidenses el acceso a “su” bebida sin importar dónde estuvieran. Así, Coca-Cola se convirtió en un símbolo de identidad nacional y, posteriormente, en un emblema del capitalismo y del estilo de vida estadounidense en la Guerra Fría.

En las décadas siguientes, la marca amplió su alcance a todos los rincones del planeta, adaptándose a contextos culturales diversos y convirtiéndose en la bebida refrescante más consumida del mundo. Sus campañas publicitarias, desde “It’s the Real Thing” hasta “Open Happiness”, consolidaron una narrativa de felicidad, frescura y universalidad.

Paradójicamente, pocos recuerdan que la génesis de Coca-Cola se encuentra en un vino francés con cocaína creado en París en 1863. El Vin Mariani aportó la fórmula básica —la maceración de coca en una bebida—, el concepto de un tónico universal, y sobre todo la estrategia publicitaria de asociar el producto al prestigio social y cultural. Coca-Cola heredó esta visión y la llevó a su máxima expresión, sustituyendo el aura de aristocracia y celebridad del Vin Mariani por un imaginario de accesibilidad, juventud y consumo masivo.

Hoy, Coca-Cola no solo es una bebida: es un mito global. Pero en su efervescencia aún resuenan los ecos de aquel vino medicinal corso, que a mediados del siglo XIX enseñó al mundo que una bebida podía ser mucho más que un líquido: podía ser un relato, un símbolo y una promesa.

Auge, declive y legado del Vin Mariani

Mientras la Coca-Cola se consolidaba como el gran mito moderno del consumo global, el Vin Mariani comenzó a transitar el camino inverso. Aquella bebida que había sido símbolo de prestigio y modernidad en el último tercio del siglo XIX, fue víctima de los nuevos vientos de cambio en la legislación sanitaria y en la percepción social de la cocaína.

El golpe decisivo lo dio en 1906 la Pure Food and Drug Act en Estados Unidos, que obligó a declarar con precisión los ingredientes de todos los productos comercializados. Esta normativa, sumada a las crecientes críticas médicas y sociales hacia los efectos nocivos de la cocaína, redujo drásticamente el margen de acción de Mariani y de otros fabricantes de tónicos similares. Lo que hasta entonces se había promocionado como un “elixir saludable” pasó a ser visto con creciente sospecha.

Tras la Primera Guerra Mundial, el Vin Mariani desapareció definitivamente del mercado. Sin embargo, su memoria no se extinguió: quedó grabada en la historia de la publicidad, en los afiches de Jules Chéret, en los lujosos Album Mariani, en los testimonios de escritores, artistas y papas que lo consumieron, y en el eco de su influencia directa sobre la génesis de la Coca-Cola.

Más de un siglo después, en 2014, un descendiente del químico corso, Christophe Mariani, intentó revivir la marca en su tierra natal, Córcega. La nueva versión prescindía de la cocaína, utilizando extracto de coca descocainizado y vino Vermentino como base. El relanzamiento despertó interés mediático y cierta curiosidad histórica, pero nunca logró reproducir el aura legendaria ni el impacto cultural del original.

El legado del Vin Mariani trasciende la fórmula que lo hizo célebre. Se trata de un caso paradigmático en la historia de las bebidas y de la publicidad: un producto que combinó exotismo, ciencia y marketing para conquistar al mundo; que inspiró directamente a la Coca-Cola, la marca más poderosa de la modernidad; y que aún hoy pervive como símbolo de una época en la que la frontera entre medicina, placer y consumo se desdibujaba bajo la promesa de un tónico universal.

La historia del Vin Mariani nos recuerda que las bebidas son mucho más que una simple combinación de ingredientes: son narrativas culturales capaces de transformar la manera en que las sociedades entienden la salud, el placer y la modernidad. En 1863, Angelo Mariani supo leer el espíritu de su tiempo y, con ingenio científico y audacia publicitaria, creó un vino que no solo revitalizaba los cuerpos, sino que también seducía a los espíritus de una Europa fascinada por lo exótico y confiada en los milagros de la ciencia.

El Vin Mariani fue, a la vez, producto farmacológico, símbolo social y artefacto publicitario, y en esa triple condición se convirtió en un mito. Su éxito trascendió fronteras, alcanzó a las élites intelectuales y políticas del mundo entero, y terminó inspirando directamente a la Coca-Cola, que heredó de él la idea de un tónico universal y la potencia del marketing como motor de legitimidad.

Mientras Coca-Cola escalaba hasta convertirse en el refresco más famoso del planeta, el Vin Mariani desaparecía entre prohibiciones y cambios de sensibilidad cultural. Pero en ese contraste se encuentra su verdadero legado: haber sido el eslabón perdido entre la tradición europea de los vinos medicinales y la cultura global de los refrescos contemporáneos.

Hoy, más de siglo y medio después de su invención, el Vin Mariani pervive como una lección sobre el poder simbólico de las bebidas. Su memoria nos muestra cómo, a través de un sorbo, se puede contar la historia de un siglo: la fascinación por la ciencia, el magnetismo de lo exótico, la construcción del prestigio social y, finalmente, la transformación de un producto en un mito cultural.

El vino de Mariani ya no se sirve en las mesas del presente, pero su eco resuena cada vez que una botella de Coca-Cola se abre en cualquier rincón del planeta. Y es que, en la efervescencia de esas burbujas, late aún la huella indeleble de aquel vino corso que enseñó al mundo que beber podía ser, también, creer en un relato.

Referencias bibliográficas:

- Andrews, J. (2000). Coca-Cola: The unauthorized history. Penguin Books.

- Appel, J. (2008). Drugs, doctors, and patients: Exploring medical history through Vin Mariani. Journal of Medical Biography, 16(3), 153–161. https://doi.org/10.1258/jmb.2008.008014

- Courtwright, D. T. (2001). Forces of habit: Drugs and the making of the modern world. Harvard University Press.

- Escohotado, A. (1998). Historia general de las drogas. Espasa Calpe.

- Ikonographia. (2021). The Coca-Cola history through ads (1886–1919). Recuperado de https://www.ikonographia.com

- Lachapelle, S. (2011). Coca, cocaine, and cultural hegemony in late 19th-century France. Social History of Medicine, 24(4), 813–831. https://doi.org/10.1093/shm/hkr023

- Mariani, A. (1894–1899). Album Mariani (Vols. I–IV). París: Éditions Mariani.

- Mariani, A. (1897). La coca et ses préparations thérapeutiques. París: Librairie Baillière.

- Museum of the DEA. (s.f.). Vin Mariani bottle, collection spotlight. Recuperado de https://museum.dea.gov

- Pendergrast, M. (2013). For God, country, and Coca-Cola: The definitive history of the great American soft drink and the company that makes it (3rd ed.). Basic Books.

- Porter, R. (1997). The greatest benefit to mankind: A medical history of humanity from antiquity to the present. HarperCollins.

- Rousselle, E. (2019). Angelo Mariani et son vin tonique: Aux origines de la publicité moderne. Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 66(3), 45–62.

- Young, J. H. (1961). The Toadstool Millionaires: A social history of patent medicines in America before federal regulation. Princeton University Press.

(*) Reseña del autor

Gonzalo Rojas es historiador y Doctor en Estudios Internacionales, editor y consultor especializado en patrimonio vitivinícola y agroalimentario. Director ejecutivo de Vinifera Editorial y Vinifera Consultores, ha desarrollado proyectos de investigación, divulgación y puesta en valor del vino y la cultura alimentaria en diversas regiones, vinculando historia, identidad territorial y desarrollo sostenible.

Ha trabajado en la construcción de relatos de marca y en estrategias de comunicación para viñas emergentes y consolidadas, así como en la formulación de proyectos de investigación patrimonial financiados por organismos públicos y privados. Su línea de trabajo integra historia, cultura y promoción, con énfasis en el rescate de tradiciones, la valorización de territorios vitivinícolas y la proyección internacional de la cultura del vino. Autor de diversos artículos, libros y ensayos sobre patrimonio cultural, vitivinicultura y alimentación, combina la labor investigativa con la gestión editorial y la asesoría.